- ブロワーの経年劣化や故障

- マンホールの欠け、割れ、隙間

- 害虫の発生

- 浄化槽の維持管理が行われていない

- 使用頻度による容量オーバー

本記事をご覧の方は、「浄化槽周辺からのニオイが気になりどうすればいいか?」と悩んでいませんか?

ニオイというのは日常ではあまり意識することはないですが、一度気づくとなかなか解消できず悩ましい問題となりますよね。

ニオイの感じ方は個人の感覚によって大きく異なり、対策を見つけ出すことが難しいケースもあります。

浄化槽管理士としての知識を基に、原因と対策を解説します。

動画で見たい方はこちら↓

ニオイの主な原因はブロワーの劣化と故障

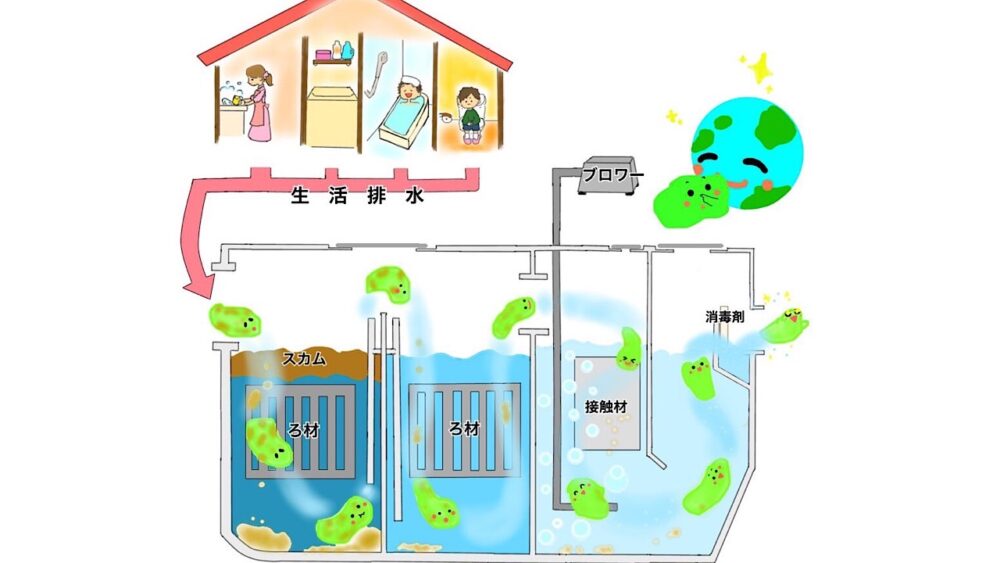

浄化槽内の微生物は酸素を必要とします。ブロワーが空気を供給することで確保されます。

ブロワーが故障し空気供給が不足すると微生物が死滅し浄化処理も停止します。

微生物の死滅はニオイの発生原因となるため、ブロワーは浄化槽の「心臓」です。

浄化槽のニオイが気になる場合、まずブロワーが機能しているか確認しましょう。また、新築やリフォーム後の新設浄化槽では微生物が定着していないこともニオイの原因です。

この対処法は「シーディング剤」が効果的。シーディング剤は微生物活性を促し、脱臭効果も期待できます。使用方法はトイレにパックを流すだけでとても簡単です。

マンホールの隙間が浄化槽に与える影響

マンホールの劣化によりニオイが漏れることがあります。

これはニオイや煙が上昇する性質によるものです。マンホールの耐久性は経年劣化で低下します。小型の汚水マンホールではトラップの有無が重要です。

メンテナンスや改修によりニオイ問題を解決できます。ヒビや欠けがあるマンホールは割れる恐れがあるため、早めの交換が必要です。

害虫が引き起こすニオイの原因と対策方法

害虫からニオイが発生する原因と対処法

- 幼虫が動き回ることでスカムが崩れる

- 幼虫がスカムを食べる

- 幼虫の排便がドロドロで悪臭がする

- 幼虫の見た目が不快感を与える

- 定期的に殺虫プレートや粉薬を使用して対処可能

- 浄化槽の清掃が幼虫対策として効果的

浄化槽内は一年中暖かく虫にとって住みやすい環境となっています。

スカムとは汚泥の浮きカスのことです。下記の動画ではスカムが観察できます。

マンホールの隙間やヒビから虫が侵入し、槽内で卵を産むことが虫の繁殖原因です。特にアメリカミズアブの幼虫は不快なニオイを発散し、見た目も不快です。

ミズアブによる悩みは多いです。解決策としては、槽内に殺虫プレートを設置するか粉薬を散布する方法があります。

対策を定期的に行うことで虫の発生を抑え、年間を通じて快適な生活が可能です。害虫対策に役立つ情報が含まれるため、下記の記事も参考にしてください。

維持管理を怠ると浄化槽は機能しない

浄化槽を長期間維持するには、「保守点検、清掃、法定検査の3つの要素が重要」です。これらの作業を怠ると、臭気や水質汚染の問題が生じます。

浄化槽は維持管理を前提に設計されているため、これらの作業が必要です。

- 消毒剤がなくなる

- 汚物が垂れ流し状態になる

- 環境への悪影響

- 漏水や湧水の危険性

- 悪臭の原因となる

- 処理機能が低下する

- 浄化槽が破損する

- 近隣への迷惑が生じる

浄化槽の点検を怠ると、ニオイが発生し周囲に迷惑をかけるだけでなく、汚染物質が環境に漏れ出します。浄化槽を使用する人は自身の排水に責任を持ち、定期的な点検と清掃が必須です。

維持費や処理費が発生することを理解し、浄化槽の適切な管理が求められます。

浄化槽の限界と対策

浄化槽にはさまざまな型式や処理方法があり、最も小さな浄化槽は5人槽です。

ここでいう「人槽」は家族の人数ではなく、土地の延べ床面積に基づいて決められます。

例えば、「40坪以下は5人槽、40坪以上は7人槽〜」という風に槽が大きくなっていきます。汚水処理には時間が必要で、使用頻度が高いと処理能力を超えてしまうことがあります。

対処法は清掃頻度を増やすことと、無駄な水の使用を抑えることです。

清掃とはバキュームカーで汚泥を引き抜くこと。

無駄な水の使用は浄化槽への余分な流入を意味し、槽内の滞留時間が短くなります。台所、洗面所、お風呂の水を出しっぱなしにするのは避けましょう。

習慣を継続することで水道、電気、ガスの節約にもつながります。

まとめ

ニオイの解決法

- ブロワーの確認を行う

- マンホールの状態をチェックする

- 浄化槽の周辺に虫がいないか確認する

- 浄化槽の維持管理を受検する

- 浄化槽を清掃し、水を出しっぱなしにしない

一般の方でも上記の方法を実践すれば、ニオイの原因を解決することができます。ただし、「個人の嗅覚」には差があります。

ニオイに関する問題は複雑で、一概に答えが存在しないことが現実です。

問題が改善されない場合は、専門の管理会社や清掃会社に相談することが重要です。現場ごとに独自の問題が発生するため、プロの意見を聞くことで解決策を導き出すことが可能です。

さまざまな事例が存在するため、問題に応じて管理会社に相談することが大切です。プロの知識と経験に基づく助言により、適切な問題解決策を見つけることができます。