普段利用している浄化槽ですが、使い方を誤ると快適な生活が送れません。この記事を参考に、日々の生活に取り入れていただけると幸いです。

わかりやすく解説した動画も用意していますので、ぜひご覧ください。

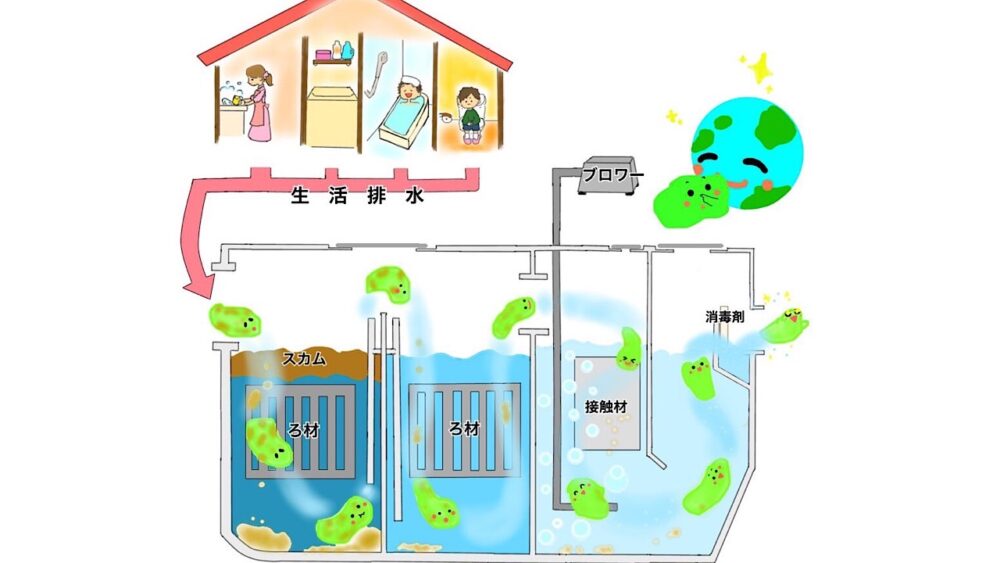

浄化槽の働きを支える微生物

浄化槽は下水道のない地域では必要不可欠な「汚水浄化処理施設」です。

槽内は複雑な構造をしており、微生物の働きによって汚水を効果的に処理しています。

微生物が死滅してしまうと、「水質が悪化しニオイの原因」となります。

微生物の環境を整えるためには、法律で定められた清掃や保守点検を遵守するだけでなく、日常的に正しい使い方に気を配ることが重要です。

生活排水を綺麗に!浄化槽の仕組み

一般家庭用の合併処理浄化槽は、主に3つの部屋に分かれています。

- 生活排水が最初に入る槽では、個体と液体に分離し、水より重い個体は底部に、軽いものは上部に浮きます。分離した中間にある水(中間水)が次の部屋に移送されます。

- 2つ目の槽では「ろ材」という小さなろ過装置の集まりの中を空気を必要としない嫌気性微生物が処理し、3つ目の部屋に流れていきます。

- 3つ目の槽では空気を送る「ブロワー」という装置がエアーを微生物に送り込みます。微生物が有機物を分解し、処理された水は、消毒され、側溝や河川へ放流されます。

家庭から排出された汚水は槽内で「約12時間」かけて処理されます。

不適切なものを流すと処理時間が延びるだけでなく、故障や詰まりの原因となるケースがあります。

内部の仕組みは複雑ですが、動画ではわかりやすく説明しています。

失敗しないトイレの流し方!

節水方法としてトイレタンクにペットボトルを入れる方法は浄化槽での使用には適していません。詰まりの原因になることがあります。最近は節水型のトイレが主流ですが、新築のトイレで詰まりが報告されています。

「流せる」と表示されている生理用品やお掃除シートは浄化槽で分解しづらく、詰まりの原因になります。

トイレには排泄物とトイレットペーパー以外のものを流さないようにしましょう。

ブロワーの電源は絶対に切らない!

浄化槽ではブロワーで空気(酸素)を供給し微生物が汚水を浄化します。留守中や夜間もブロワーの電源は切らないようにしましょう。電源を切ると酸素が不足し、微生物が死滅してニオイの原因になります。

長期間留守にする場合や再開の予定がない場合は、浄化槽清掃を実施しキレイな水を張った状態であればブロワーの電源を切っても問題ありません。

浄化槽の上には何も置かないように

清掃や点検のためマンホールを開ける際は、塞がないように注意しましょう。置く場合は移動が簡単なものにしてください。

浄化槽の上に車を駐車する場合、マンホールが劣化する恐れがあります。マンホールの耐荷重を確認し、安全な状態であるかを必ずチェックしてください。

マンホールが開きやすい状態のままにしておくと転落事故や悪臭トラブルの原因になるので、必ず閉めてロックをかけておきましょう。

浄化槽に流すとNG!避けるべきものとは?

浄化槽を正しく使うために流してはいけないものがあります。

長期間安心して使用するために「必ず守っていただきたいこと」を紹介します。

浄化槽に流してはいけないモノ10選!

- 油脂や食用油

- 残飯や食べ物のくず

- 溶剤やペイント

- 殺虫剤や除草剤、農薬

- 化学薬品や薬剤

- 大量の漂白剤や除菌剤

- 砂や石、石鹸の固まりなどの固形物

- 衛生用品やおむつ、生理用品

- 紙くずやテッシュペーパー

- タバコ、新聞紙

浄化槽には流してはいけないものが多く存在します。特に「固形物」は流してはいけません。

浄化槽には生ごみを処理する機能はないので、野菜くずや魚の骨、使用済みの食用油を流すと詰まりの原因となります。

生ごみはしっかり水分を切り可燃ゴミとして処理しましょう。

食用油は凝固させるかキッチンペーパーなどで吸収してから捨てるようにしましょう。

ティッシュペーパーも詰まりやすいため、避けた方が安全です。トイレットペーパーは「シングルのパルプ100%」と表記されたものを選ぶのがおすすめです。

微生物に優しい洗剤選び方

浄化槽を使用している家庭は、中性もしくは酸素系の洗剤を使うようにしましょう。

洗剤の使用量が多いと必ずしも汚れが落ちるわけではありません。多くの洗剤を使うとすすぎ時間が長くなり水の使用量も増え、浄化槽に負荷がかかります。

適正量の洗剤を使い節水に努めることが大切です。

アルカリ性洗剤は油汚れに対して強力な洗浄力を持ちますが、浄化槽の微生物を死滅させる可能性もあります。

お風呂用のカビ取り剤やパイプ用洗剤も同様に強力な成分を含んでおり、微生物に影響を与えます。

大量に使用しなければ問題ありませんが、これらの洗剤を使う際は大量使用は避けるよう心がけましょう。

詰まりの前兆と対策!故障時の費用について

浄化槽を適切に使用することで、修理費用を最小限に抑えることができます。家庭の排水管と浄化槽をつなぐ部分に油や固形物が溜まると、排水溝が詰まります。

排水管が詰まる予兆としてはゴポゴポという音がし、水の流れが悪くなることが一般的です。この音は詰まった場所に空気が溜まり、押し出される際に発生します。

排水溝から不快なニオイが漂う場合は注意が必要です。詰まりを自分で解消できることもありますが、無理をせずに清掃業者や詰まり抜き専門業者に相談することをおすすめします。

素人が無理して対処しようとすると、排水管を傷つけたり破損させたりする可能性があるため、専門家に依頼する方が安全です。

浄化槽の修理費用について

浄化槽が故障した場合、修理にかかる費用は壊れた箇所や浄化槽の型式、業者によって異なります。

出張費用や作業の時間によって料金が追加される場合もあるため、依頼する場合は業者に確認してみましょう。

浄化槽本体の修理費用は「10万円〜50万円ほど」かかります。大規模な工事になると修理費用や修理にかかる日数も増えます。

支援制度とは?浄化槽故障で補助金活用!

浄化槽を交換する際や修理が必要な場合、自治体から補助金が提供されていることがあります。お住まいの役所で相談することをおすすめします。

火災保険でも修理が可能なケースもあるため、保険会社にも相談してみましょう。

- 火災による被害: 浄化槽内部での火災が原因で建物に被害が発生した場合、火災保険の適用が考えられる。

- 自然災害による被害: 地震や台風などの外部要因で浄化槽が破損した場合、火災保険の適用が考えられる。

- 設備故障や老朽化による被害: 浄化槽の内部設備が故障や老朽化で修理が必要な場合、火災保険の適用が考えられる。但し、経年劣化が原因の場合、保険の適用が制限されることがある。

まとめ

浄化槽と長期的に快適な生活を送るためには、日常的に正しい使い方を心がけることが不可欠です。

浄化槽は私たちの生活に欠かせない重要な役割を果たしており、良き「相棒」として丁寧に扱いましょう。

維持管理によって微生物が効果的に働き、水質が改善され浄化槽の寿命も延びます。日々の生活で正しい使用方法を習慣化していきましょう。