この記事では、浄化槽に悪影響を与える嘔吐、過食、油を含む排水の影響と対処法を詳述します。

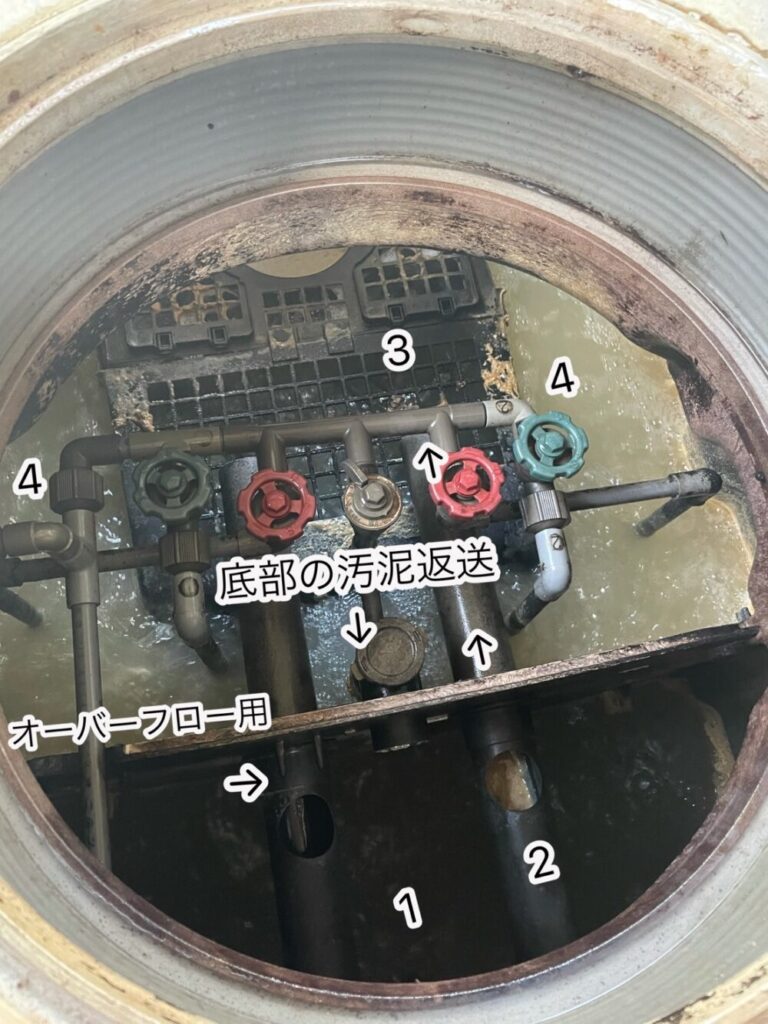

クボタHY型浄化槽を使用した実例に基づき、写真を交えた正常な状態との比較を示し、現場での影響や対応方法について理解を深めます。

不適切な排水は浄化槽の機能を低下させ、環境負荷も増加します。この問題は多くの利用者にとって重要な課題です。

油や嘔吐、過食によって起きる問題

対処方法を結論からいうと以下になります。

- 油の使用と排出量を最小限に

- 嘔吐時は専用バッグを活用

- 定期的な浄化槽清掃を徹底

- 調理後の油は新聞紙やキッチンペーパー、凝固剤で処理

槽内の様子はこちらの動画でも視聴できます↓

異常ありと正常な状態の違い

(正常な状態は2枚目の写真です)

水の流れを明確にするため、各部分に番号を割り当てました。配管や計量マスが詰まる主な理由は油や汚泥の固化です。

料理後の油を多く使用した食器は、キッチンペーパーや新聞紙で油を拭き取り洗剤で洗いましょう。写真を比較すると、汚れの度合いに明らかな差が見られます。

HY型浄化槽では、「エアリフト配管」が詰まりやすく、詰まると浄化槽が満水状態になり、水回り全体に影響が出ます。

2番の配管はオーバーフローを防ぐ役割を持っており、マンホールからの汚水溢れを防ぎます。

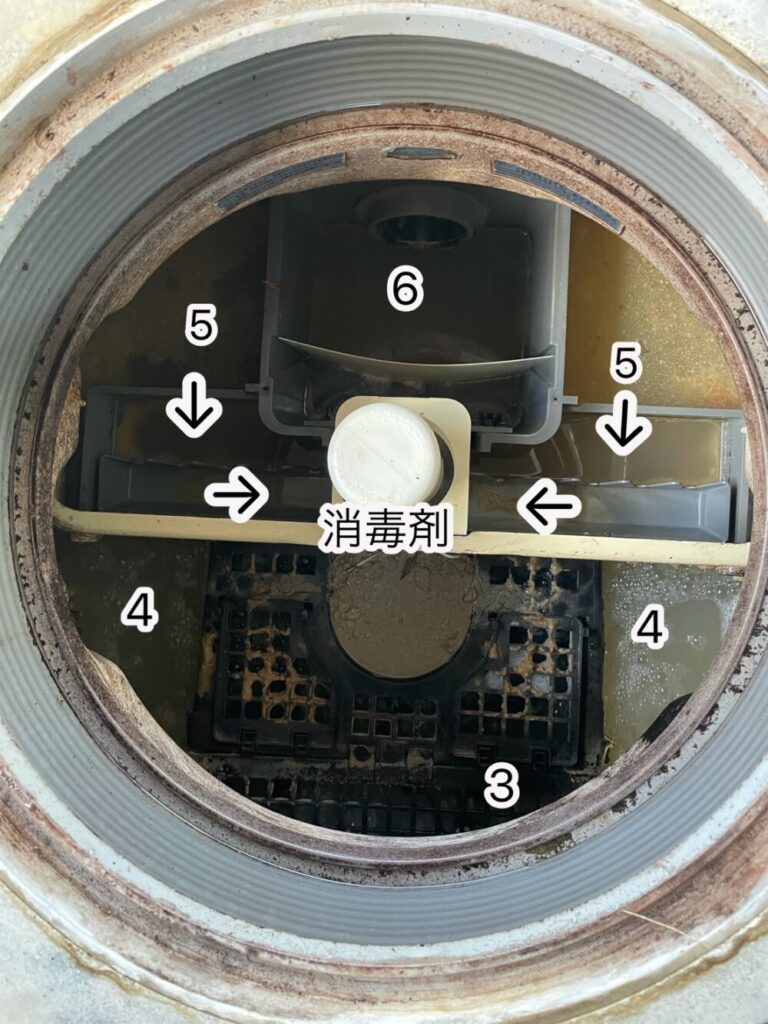

正常な浄化槽との違い!2槽目

(正常な状態は2枚目です)

好気処理は3、4の段階で行われ、この過程で微生物が互いに摂食し体積を増します。

増大した微生物は重さで底に沈み、汚泥返送管を通じて最初の槽へ返送されます。

モリモリ食べておっきくなるぞ!

色とニオイで識別する浄化槽の状態

処理された水は、5番目の沈殿槽に移行します。沈殿槽では液体と固形物が分離され、上澄み水は滅菌消毒され放流します。

5番の沈殿槽を見てもらうとわかると思いますが、通常の状態と比較して水の色が大きく異なることが確認できます。

写真ではお伝えできませんが、ニオイもあります。沈殿槽から越流堰を経由して消毒剤により滅菌処理が施され放流されます。

越流堰とは処理された上澄み水を一定に放流するための装置で、消毒剤の近くにあるギザギザした部分を指します。

油、嘔吐、過食の処理が困難な理由

浄化槽なのになぜうまく処理できないの?

「嘔吐や油が処理できない理由」

通常、消化過程を終えた排泄物は肛門から排出され、浄化槽へ流れます。この状態は浄化槽の負荷は比較的軽いです。

しかし、嘔吐や過食により、未消化の物質が口から排出される場合、浄化槽に大きな負荷をもたらします。油分や食べかすを含む嘔吐物は、微生物の過剰な増殖を招き、処理能力を超えることがあります。

浄化槽の効率を維持するためには、嘔吐や過食の予防が重要です。

エサが多くなる=微生物が増えすぎる=水質が悪くなります。

嘔吐、過食、油使用によるニオイの問題

飲食店周辺の下水から油のニオイがすることがあります。原因は店舗で使用される油の量が多く、処理が間に合わないためです。油が配管や槽に蓄積すると不快なニオイが発生します。

ニオイ対策として「シーディング剤」の使用が効果的です。シーディング剤は微生物の活性を促し、脱臭や水質改善に寄与します。

シーディング剤の使用は簡単でトイレに直接流すだけ。

まとめ

- 油は直接流さず、紙や固めるテンプルを使用して処理

- トイレでの嘔吐は避け、吐いた場合は水を流して詰まりを予防

- 嘔吐物の水分は紙で吸収させ、可燃ごみとして処分する

- 浄化槽のニオイが気になる場合、浄化槽清掃を実施する

管理業者から「油の使用が多い」と指摘された場合、浄化槽が正常に機能していない可能性があります。適切な対応は「浄化槽清掃」を行うことです。

水質悪化や詰まり、ニオイの問題を避け、近隣や環境への影響を防ぐためにも清掃が必要です。清掃のタイミングや頻度は、管理業者に相談してください。

対策を取ることで浄化槽の問題を予防し、快適な生活環境を維持できます。

オーバーフローとは溢れないようにする配管のこと。