維持管理に重要な3点

- 定期的な保守点検

- 浄化槽清掃で浄化機能最適化

- 法的要件を満たす法定検査

浄化槽の維持管理には保守点検、清掃、法定検査の三つの要素が重要です。適切に行うためには浄化槽管理士の専門知識が必要です。この記事で維持管理のポイントを解説します。

浄化槽は経年劣化で処理不良を起こす可能性があり、定期的な点検が必要です。メンテナンスの約60%は自動化されますが、残りの40%は手動での作業が必要です。

点検では配管の劣化、漏水、湧水のチェックと微生物の処理状態を調査し、必要に応じて修理を行います。塩素消毒による滅菌も実施し、処理水を川や側溝に放流します。

浄化槽の維持管理は環境保護にも寄与しています。

好気性微生物と嫌気性微生物の違い!

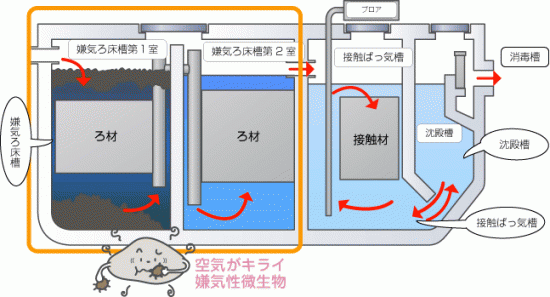

槽内には、「好気性微生物」と「嫌気性微生物」の2種類が存在し、それぞれが異なる役割を果たしています。

第一室と第二室は嫌気槽で、主に酸素を必要としない嫌気性微生物が活動し、有機物を分解して二酸化炭素やメタンを生成します。

対照的に、第三室の接触ばっ気槽には酸素を必要とする好気性微生物が有機物を窒素ガスなどに分解します。

浄化槽は汚水を処理するために3つの機能を持つ槽で構成されています。最初の2室で汚水は固形物と液体に分離されます。

分離された液体、中間水は第三室に送られます。第三室の接触ばっ気槽で好気性微生物を用いて中間水が浄化されます。

微生物については以下の動画で詳しく説明しています。

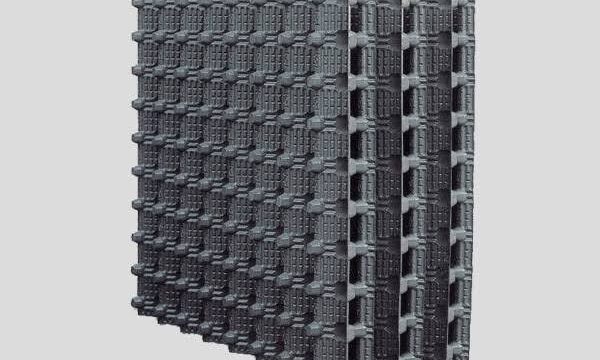

ろ材とは?嫌気性微生物の住処

槽内には「ろ材」が設置され、微生物の増殖を促進し有機物の分解を助けます。微生物はろ材を利用して有機物を分解し、処理能力が向上します。

1室目は汚泥を貯留し沈殿物や固形物を分離する槽で、ろ材が配置されています。ここではメタンなどの温室ガスが生成されます。蓄積するガスによりろ材が浮き上がり装置が損傷する可能性があります。

定期的にガスを抜き作業が必要で、作業には塩ビ管などの棒を使用します。

接触ろ材とは?好気性微生物の生息場所

第三室は「接触ばっ気槽」と呼ばれ、好気性微生物が生息しています。「ブロワー」から継続的に空気が供給され、微生物に必要な酸素が提供されます。

微生物は汚水中の有機物を分解し浄化を行います。ブロワーが停止すると、好気性微生物は酸素を得られず死滅しニオイの発生や処理効率の低下が起きます。

ブロワーのメンテナンスは重要で、点検や清掃により異常や故障を早期に発見し防いでいます。

好気性微生物は接触材に付着し生物膜を形成し有機物(汚れ)を分解している。

接触材にはさまざまな形状のものが存在し、有機物の効率的な処理が可能です。

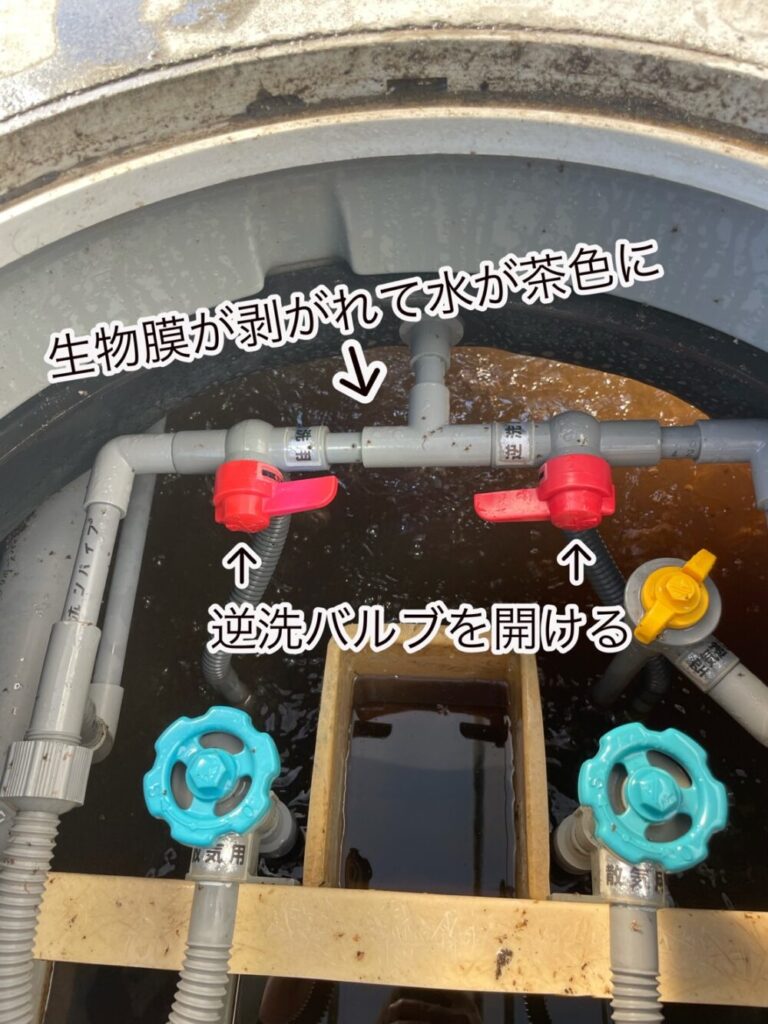

逆洗とは?逆方向から空気を送り洗浄できる

水処理において散気管から特定の方向へ空気を供給する仕組みです。空気の流れに沿って、接触ろ材に集まり生物膜を形成して有機物を分解しています。

保守点検では、「逆洗」という手法を用いて、通常の空気の供給方向と逆方向から空気を送り込み、生物膜を剥がし接触ろ材の汚れを剥がします。

剥がれた生物膜は沈殿し新たな生物膜の形成と微生物活動が促進され、処理能力が向上します。

剥がれた生物膜は底部に沈降し、エアリフトポンプ配管を通じて最初の槽、1室目に返送されます。

以下の動画では、ブロワー停止時の逆洗作業について分かりやすく解説しています。

まとめ

- 定期的な浄化槽清掃

- 排水量の管理と汚泥の除去

- 消毒剤の管理とバルブ調整

- 水質検査の実行

浄化槽維持管理は適切な排水処理を行い、自然環境に悪影響を及ぼさないようにするために必要な作業です。

水質検査とメンテナンスにより浄化槽の寿命を延ばし問題を未然に防ぎ、環境を保護しています。

高品質な水を保ちながら浄化槽を効率的に運用するために不可欠であり、メンテナンスを通じて浄化槽の性能が向上し環境への負荷も減少します。