- チョウバエの効果的な対策方法

- サカマキガイの侵入経路や対策方法

- アメリカミズアブの問題を解決!最適な対策方法

- 蚊やゴキブリの効果的な対策方法

浄化槽を使用する皆さんが害虫被害に悩むことがあるかと思います。槽内の害虫が繁殖すると臭いや衛生問題を引き起こし、排水処理能力が低下する恐れもあります。

この記事では害虫被害防止のための5つのポイントを紹介します。虫に対する嫌悪感を考慮し、害虫の画像は掲載していません。

ハート型羽のチョウバエ対策!

チョウバエの特徴

- 高い繁殖力を持つ

- 家の中に侵入する特性と対策

- 殺虫剤が効きにくい

- ハート型の羽を持つ茶色のハエ

- 汚れた場所や水回りでよく発生する

チョウバエは驚異的な繁殖力から厄介な存在です。「一度の産卵で200~300個もの卵を産む能力」があり、約20日で成虫となり活発に飛び回るようになります。

ハート形の羽を持つのが特徴で、網戸や換気扇の隙間から室内に侵入し、風呂場や部屋でも生息します。一般的な殺虫剤では駆除が難しく、管理士も日々対策に苦労しています。

かなりしぶとい!

点検時には、マンホールを開けてキンチョールなどの殺虫剤を散布する方法があります。マンホールを閉じて数分間密閉すれば、チョウバエの駆除が可能です。

ただし、この方法は一時的であり長期的な効果は期待できません。

バポナプレートで効率的に害虫を駆除

マンホール周辺で害虫を見つけた場合、槽内にも害虫がいる可能性が高いです。

この場合、「バポナプレート」の利用が効果的です。プレートを設置することで、約3ヶ月間の殺虫効果が期待でき、隠れた害虫にも効力を発揮します。

特に春や夏の害虫活動が盛んな時期に使用すると効果が実感できます。

サカマキガイ問題!特徴と対策方法

サカマキガイの特徴

- 透明なゼリー状の卵を産む

- 高い繁殖力を持つ生物の特徴とその影響

- エサが豊富な場所に多く生息する

- モノアラガイ類とは殻の巻く向きが逆

- 弱アルカリ性や硬水環境で繁殖しやすい

サカマキガイは雑食性で、浄化に必要な良い微生物や汚泥を食べてしまいます。これにより水質が悪化する原因となります。

さらに、雌雄同体で高い繁殖力を持つため、少数の個体からも急速に増殖してしまいます。

雌雄同体とはオスにもメスにもなれること!

サカマキガイの発生原因とは?

サカマキガイの増殖は、側溝からの逆流や点検用具、バキュームホースに付着しての侵入が主な原因です。

駆除には「サカマキラー」という薬剤の定期散布が効果的ですが、一本3000円と高額。大雨後は側溝や河川からの逆流で再び繁殖する可能性があるため注意が必要です。

サカマキラーの使用結果の動画は以下でご覧いただけます。

実際に使用することでサカマキガイの駆除と水質改善の高い効果を実感できます。

アメリカミズアブ幼虫の侵入と対策

アメリカミズアブの特徴

- アブの一種

- 大量に沸く

- 繁殖力が強い

- 成虫になると飛び回る

- 汚れた場所が住処

- 見た目が不快

アメリカミズアブは「フェニックスワーム」と正式に呼ばれ、日本では便所バチとして知られています。マンホールの隙間に卵を産むこの虫は、孵化後に周辺を飛び回ります。

見た目が不快で大量発生すると、スカムを食べて汚泥をドロドロにし、不快な臭いを発生させます。そのため、管理士の間では最も厄介な害虫とされています。

混ぜ混ぜするぜ~

ミズアブに効果的な殺虫剤

対策として「バポナプレート」や「バポナうじスティック」が有効です。特に「バポナうじスティック」は、スカムの上やマンホール周辺に散布し、ミズアブの幼虫を効果的に駆除します。

マンホールからの幼虫の這い上がりを防ぎます。マンホール近くで不快な臭いや虫の飛び回るのを感じた場合は、バポナ製品をオススメします。

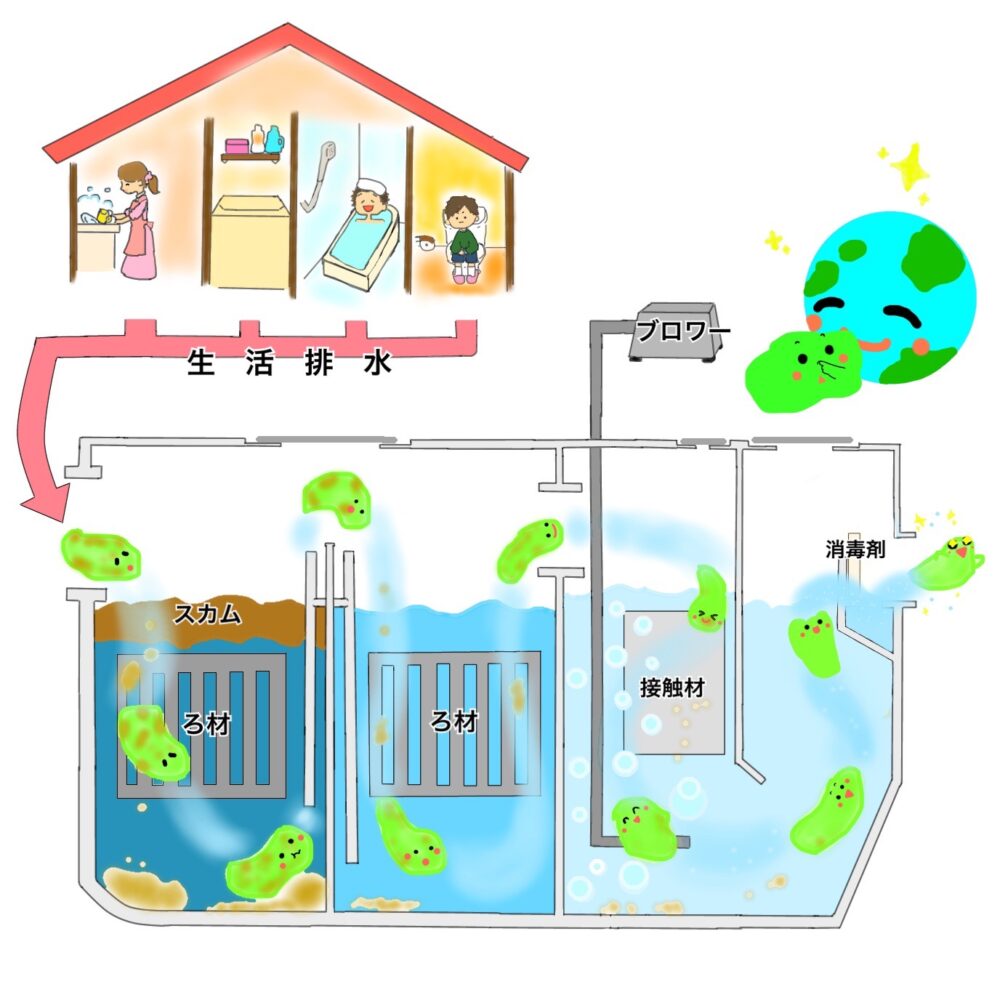

水質維持のカギを握る浄化槽清掃

害虫の繁殖を抑えるには「浄化槽清掃」が効果的です。浄化槽内では、処理の初期段階で固形物と液体が分離し、重いゴミや残飯は底部に沈みます。

一方、軽いゴミやガスは上部に集まり、「スカム」と呼ばれる層が形成されます。

スカムは水面に集まる水より軽い不純物や固形物から形成される浮きカスです。これは底部から上昇するガスが、水面に達した際に形成されます。

浄化槽清掃を怠るとスカムや汚泥が蓄積し、害虫の増殖に適した環境が形成されます。

動画ではスカムについて解説しています。

蚊、ゴキブリに効果的な殺虫剤

「ヤブカ」と「アカイエカ」は、私たちを刺して痒みを引き起こすだけでなく、夜に耳元でブンブンという音で快眠を妨げます。

槽内は年間を通して温暖で、害虫にとって最適な生息場所となっています。特に夏はヤブカの活動が活発化するため、虫よけスプレーが必需品になります。

蚊やゴキブリには「バポナプレート」や「キンチョール」が効果的です。槽内に設置または噴射することで効果的に駆除できます。

ゴキブリは見た目が不快ですが、直接的な害はありません。

虫が侵入しやすい場所3選

- 換気扇からの侵入と対策方法

- 網戸や扉の適切な使用とメンテナンス

- 家の隙間から侵入する害虫の防止方法

換気扇を常時稼働で効果的な虫対策

お客様から「部屋になぜ虫が入ってくるのか?」という質問を頻繁に受けます。主な原因の一つは「換気扇を通じた虫の侵入」です。

換気扇が連続して動作している間は虫は侵入しにくいですが、起動と停止を繰り返すことで、その間に虫が入ります。

網戸からの侵入を防ぐ虫対策!

網戸は意外にもデリケートで、少しの衝撃により裂けたり穴が広がることがあります。

これにより虫が容易に侵入するため、網の定期的な張り替えや細かい網目のものへの交換が効果的です。

網戸の近くに植木鉢やバケツの受け皿を置く家庭は多く、蚊は水たまりを産卵の場として利用します。

水たまりを定期的に取り除くことで蚊の繁殖を防ぐことができます。

古い家の隙間から侵入を防ぐための対策

最近は「高気密・高断熱」という言葉をよく耳にします。しかし、古い家では経年劣化や地震の影響でヒビや隙間が生じやすく、これが虫の侵入口となります。

新築やリフォームを検討する際は、これらの問題を考慮に入れることで生活の快適さを向上させることができます。

まとめ

槽内に害虫が生息するとさまざまな問題が発生します。

害虫によって不快なニオイが発生し、浄化槽の機能が低下して汚水の適切な処理が妨げられ、水質悪化と環境への影響が増大します。

害虫が病原菌を拡散することによる健康リスクも考慮する必要があります。これらを防ぐためには定期的な浄化槽のメンテナンスと清掃が必要です。

自然に恵まれた山間部では害虫の繁殖が活発になりやすいため、駆除を心掛け「快適な浄化槽ライフ」を目指しましょう。

以上現役浄化槽管理士による害虫駆除方法でした!