- 浄化槽とは?

- 浄化槽維持管理(メンテナンス)について

- 浄化槽清掃の重要性

- ブロワーの役割とは?

- 法定検査の重要性について

浄化槽とは下水道の整備されていない地域や水洗トイレを使用するために必要な設備です。「浄化槽維持管理は法律で義務」付けられており、定期的なメンテナンスが必要です。

メンテナンス不足や誤った使用方法は、水質汚染や健康への悪影響を引き起こします。

浄化槽の知識を深めることは、次世代により良い未来を残すためにも非常に重要です。

以下の動画では浄化槽の仕組みや維持管理についてわかりやすく解説しています。

浄化槽にはさまざまな型式がありそれぞれに特徴が存在します。

自宅にはどの型式の浄化槽が設置されているかを把握し、「保守点検や清掃、法定検査を行うことは非常に重要」です。

この記事では浄化槽を利用している方や導入を考えている方向けに、浄化槽の基礎知識について詳しく解説しています。

浄化槽とは?汚水浄化処理施設の役割

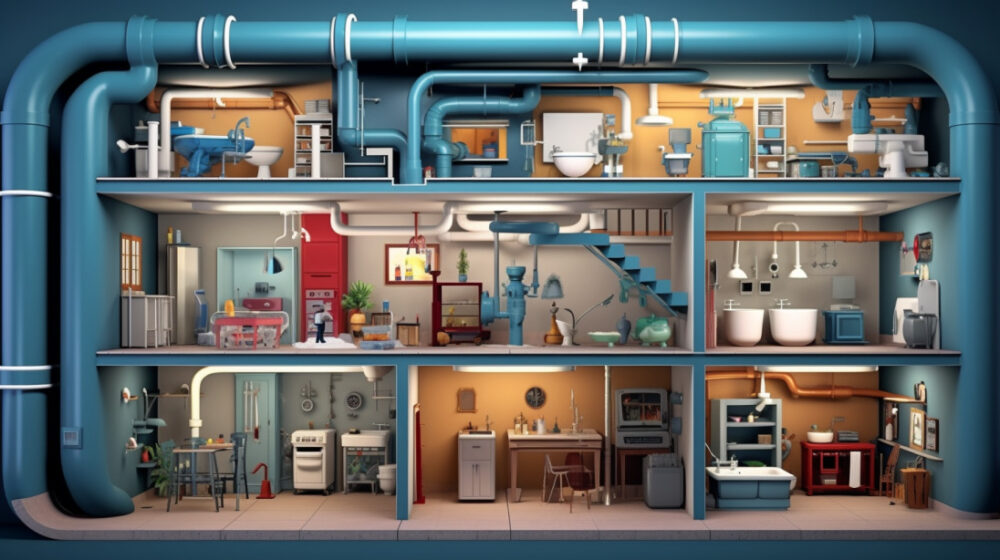

浄化槽の全体像

- 浄化槽は汚水の浄化を行う設備

- 合併処理浄化槽と単独処理浄化槽2種類がある

- 定期的な保守点検、清掃、法定検査が必要

- 法定検査は環境保全に貢献

浄化槽は下水道設備が未整備の地域やこれからも整備が予定されていない地域で活躍している「汚水処理施設」です。家庭だけでなく病院や学校、工場などの施設でも使用されており、生活排水の処理に必要不可欠です。

生活排水を無処理のまま放流すると河川や海の生態系、環境に深刻な影響を及ぼします。浄化槽は環境保全の観点から極めて重要な設備といえます。

全国的な視野で見ると「浄化槽の普及率は約10%」と低く、十分に理解されていないことが現状です。

水をキレイにする理由

川や海の汚染は魚の不漁やニオイの発生、安全な飲み水の不足をもたらし居住環境を悪化させます。汚水を浄化し再利用することは現在及び未来の生活の質を向上させるために不可欠です。

水の浄化と自然への循環は環境保護と将来に向けて必要で、持続可能な社会を実現するための基盤となります。

全ての排水を処理できる合併処理浄化槽

家庭で使われる浄化槽には「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」の2種類です。合併処理浄化槽は家庭から排出される全ての生活排水を処理できます。

生活排水の汚れBOD(生物化学的酸素要求量)で測定され、一人が一日に排出する汚れは約40gです。

BOD(Biochemical Oxygen Demand、生物化学的酸素要求量)は、水質汚染の程度を測定するために使用される指標。

水中の有機物を微生物が分解する際に消費される酸素の量を測定し、水の汚染度を評価します。この値が高いほど、水中の有機物質の量が多く汚染度が高いと判断されます。

一般的に、BOD測定は、特定の温度(通常は20℃)で水標本を5日間保持し、その間に消費される溶存酸素の量を測定することにより行われます。

| 排水源 | BOD排出量 (g) |

| し尿 | 13 |

| 洗濯、お風呂 | 9 |

| 台所、洗面台 | 18 |

浄化槽は微生物の働きによって生活排水中の有機物を分解・浄化し環境への影響を最小化します。

合併処理浄化槽はBOD除去率が90%以上で、40gの汚れを4gまで削減できる処理能力があります。

高いBOD除去率を持つ合併処理浄化槽は、生活排水中の有機物を効率的に浄化し環境への負荷を大幅に軽減できます。

トイレの排水のみ処理する単独処理(みなし)浄化槽

単独処理浄化槽はトイレからの排水のみを浄化処理するため「洗濯水や風呂、台所、洗面台からの排水は処理せず」未処理で側溝や河川に放流されます。

単独処理浄化槽のBOD除去率は65%以上と、合併処理浄化槽の90%以上の除去率に比べて処理能力が低いことを表しています。

| 排水源 | BOD排出量 (g) |

| し尿 | 5 |

| 洗濯、お風呂 | 9 |

| 台所、洗面台 | 18 |

単独処理浄化槽を使用する場合トイレの排水のみが処理され、残り約32gの汚れが未処理で側溝や河川に放流されてしまいます。家庭で使用される全汚水の約80%が処理されないまま放流しています。

単独処理浄化槽の使用は環境への負荷が大きいことがわかります。

地域の環境保護と快適な生活環境の維持を目指すなら、全ての生活排水を処理できる下水道や合併処理浄化槽の使用が望ましいです。

単独処理浄化槽の問題と解決すべき課題

- 現在は単独処理浄化槽の設置はできない

- 合併処理浄化槽や下水道への接続を推奨

- 浄化槽に対する補助金制度の存在

平成13年4月1日以降、単独処理浄化槽の新規設置は禁止され、新たに浄化槽を設置する際は合併処理浄化槽が必須になっています。

単独処理浄化槽を使用している家庭には合併処理浄化槽への移行や下水道への接続をおすすめしています。

移行には高額な費用がかかるため難しいという現状ですが、多くの地域で浄化槽の設置や更新に対して補助金が提供されています。

自分の居住する地域で、「浄化槽補助金」と検索することで取得できます。例えば、5人槽の設置に対して地域によっては数十万円の補助金が提供されます。

汲み取り式トイレと浄化槽の共通点

汲み取り式トイレと浄化槽は異なりますが共通している点は、バキュームカーを使用した汲み取り作業や清掃が必要ということ。

汲み取り式トイレと浄化槽は別物!

都市部では下水道の普及でバキュームカーを見る機会は減少していますが、地方では依然として重要な役割を果たしています。

都市部でもアウトドアイベントや建設現場などで仮設トイレが必要になるケースがあり、バキュームカーの需要は変わらずに続くことが予想されます。

下水道と浄化槽のニオイ問題

下水道や浄化槽の使用によりニオイが発生することがあります。

流しているものがものだからです。

下水道は浄化槽に比べてニオイの発生が少ないですが完全に無臭ではありません。

浄化槽はマンホールのヒビや欠け、使用状況、経年劣化によりニオイが出やすい傾向にあります。実際、浄化槽は下水道よりニオイが発生しやすい。

維持管理とメンテナンスによって、浄化槽からのニオイを抑制することは可能です。

保守点検、清掃、法定検査の重要性

浄化槽を所有している方には、以下の「3つの重要な義務」があります。

- 保守点検

- 浄化槽清掃

- 法定検査

1. 保守点検

国家資格を持つ「浄化槽管理士」が実施。浄化槽の動作状況や異常の有無を確認し、必要に応じて調整を行います。

2. 浄化槽清掃

定期的に行うことが必要です。この作業は、汚泥の除去、詰まりの防止、およびニオイの抑制を目的としています。

3. 法定検査

規定の講習を受講した検査員が、浄化槽の機能、管理状態、および水質が適切な基準を満たしているかを確認します。

下記の動画では3つの義務についてわかりやすく説明しています。

浄化槽には定期的なメンテナンスが不可欠であり、保守点検の重要性は非常に高いです。

維持管理を怠ると浄化槽は単なる汚物蓄積タンクになり、環境への負荷を大きくしてしまいます。

維持管理を続けることで浄化槽は持続的に機能を果たし、環境の悪影響を最小限に抑えることができます。

保守点検の内容

- 害虫の駆除

- 消毒剤の補充

- 水質の検査

- 浄化槽内部の漏水及び装置の確認

- 機械やブロワーの動作確認

浄化槽管理士の役割と重要性

浄化槽管理士は日々の点検とメンテナンスを通じて、浄化槽の水質改善において重要な役割を果たしています。

多様な浄化槽に対して型式にあった適切な点検を実施し、必要に応じて調整や修理を行います。専門知識と経験を活かして浄化槽が効率的に機能し、影響を最小限に抑えるために努力しています。

人間の健康と同じく浄化槽も早期に問題を発見し対処することで、修理費用を最小限に抑えることが可能です。

定期的なメンテナンスは消毒剤の不足やブロワーの故障などの一般的な問題を早期に発見できます。問題を見逃すと浄化槽の詰まりや未処理の水が環境に流出するリスクが生じます。

環境保護に資する維持管理の重要性

点検や清掃の際に何か異常が見つかったとき、お客様から「点検しているのになぜ異常が出るのか?」といった疑問の声をいただきます。

なんで点検も、清掃もしているのに異常が起きるの?

お気持ちわかります。

他のことに例えるとわかりやすいと思うので例文を2つ用意しました。

例①:車検での例

車検を受けた車でも、数日後に予期せぬ問題が生じることがあります。

例②:病院での例

毎日病院に通っていても、病気や怪我を完全に防ぐことはできません。

定期的な通院により病気や怪我の早期発見が可能になります。

浄化槽も定期的な点検や清掃、法定検査を実施していても異常が発生する可能性は十分あります。

上記のように定期的なメンテナンスや点検は、問題の早期発見に役立ち発生する費用や被害を最小限に抑えることができます。

下記の動画では浄化槽の維持管理が環境になぜ重要なのかについて解説しています。

地域による保守点検回数の違い!

浄化槽法の第10条により、浄化槽の「保守点検は年間に少なくとも3回以上(4ヶ月に一回)」実施する義務があります。

しかし、年間3回の点検だけでは異常対応や消毒剤の管理が十分に行えないことがあるため、年間4回以上の点検を実施することが推奨されています。

点検頻度の上限は定められていませんが地域や浄化槽の種類に応じて、毎日点検、月1回の点検を実施するケースもあります。

汚泥引き抜き作業の重要性と効果

清掃しないと発生する問題

- 浄化槽の処理機能低下

- ニオイや汚れの流出

- 装置の故障や近隣への迷惑が生じる

- 法律違反や漏水問題

浄化槽法では年に1回以上の清掃が必須ですが、浄化槽の型式によってはより頻繁な清掃が必要な場合があります。

単独処理浄化槽の一種である全ばっき型は容量が小さいため「半年に1回以上の清掃が必要」です。

動画は実際の全ばっき型浄化槽です。

浄化槽管理において「堆積汚泥」の量は槽内の汚泥やスカムの蓄積を示し、清掃の必要時期を判断する重要な指標です。

浄化槽の型式によっては堆積汚泥の許容量が定められており、基準を超えると清掃が必要です。清掃を怠ると浄化槽の機能が低下しニオイが発生するだけでなく、槽内の装置に損傷を与えます。

「堆積汚泥測定器の詳しい作成方法」は以下の動画で解説しています。

汚泥の蓄積が引き起こすガス発生のリスク

浄化槽内での汚泥蓄積は、メタンや亜硝酸性窒素などの温室効果ガスを発生させます。

保守点検や清掃を怠るとガスが蓄積し、ろ材を押し上げ、槽の破損につながります。

蓄積された汚泥の重量により、ろ材を保持しているネットが耐え切れずろ材が外れたりネット自体が破れる可能性があります。この問題は定期的な保守点検や清掃を通じて予防することが可能です。

ガス抜きを実施しないと槽内の装置が壊れる!

下の動画では実際にガス抜き作業を行なっています。

ろ材の性能低下は浄化槽の処理能力を落とし、修理が必要な場合費用は軽く10万円を超えます。定期的なメンテナンスによって浄化槽の寿命を延ばせます。

清掃によって槽内を目視確認できる

浄化槽清掃は汚泥を取り除くだけではなく通常の点検では「確認できない部分を直接視認」する機会でもあります。

問題が発生する前に異常を発見し適切な対策を取ることが可能です。

使用頻度が高く汚れが蓄積するケースでは、年に1回以上の清掃が必須です。

浄化機能を維持するために重要であり、汚れ具合に応じて清掃回数を調整しましょう。

浄化槽清掃に必要な知識と技術

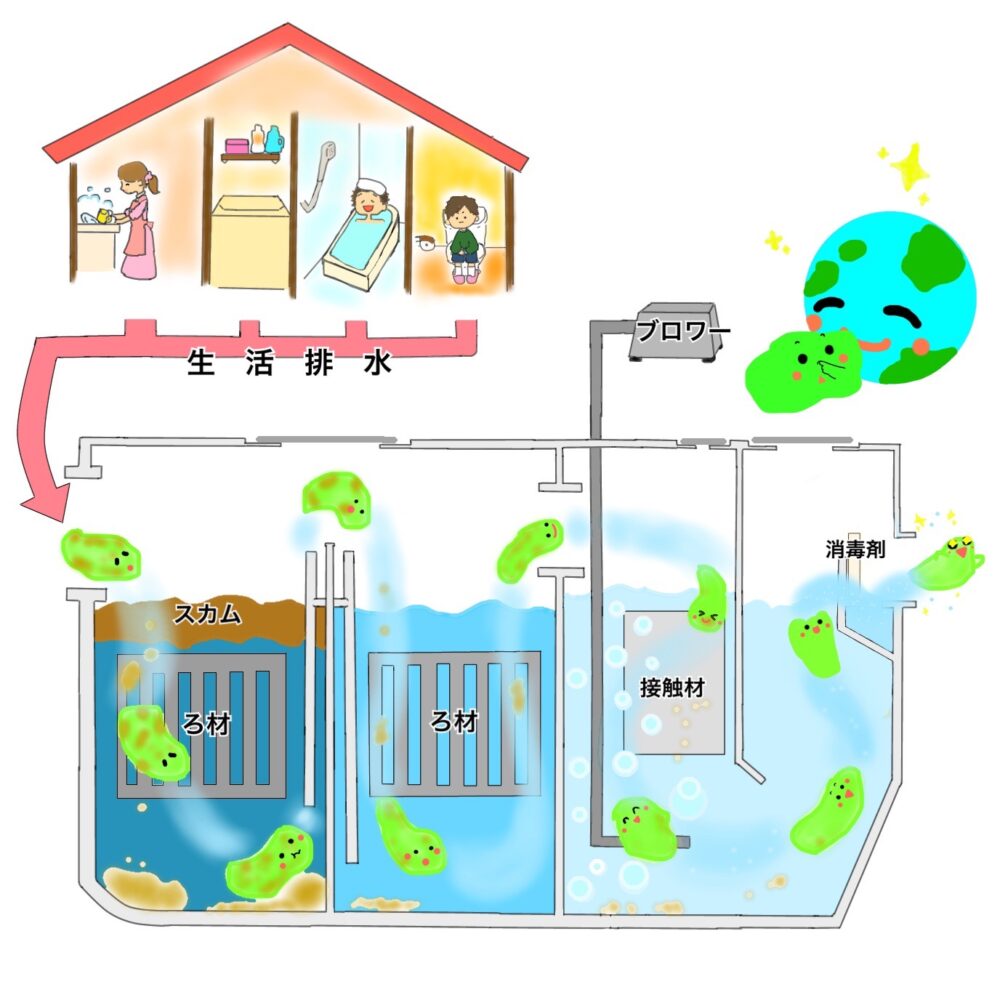

浄化槽には、1槽目の「沈殿分離槽」をはじめ、2槽目、ばっ気槽など、異なる機能を持つ槽が存在します。

沈殿分離槽では、固形物と液体の分離が行われ、底部には汚泥や食べ残しなど水より重い物質が、上部にはガスや油脂類など軽い「スカム」が溜まります。

使用を続けると汚泥やスカムが槽内に蓄積していきます。

底部には「堆積汚泥」、上部には「スカム」と呼ばれる浮きカスの層が溜まる。

下の動画ではスカムについて解説しています。

浄化槽清掃のベストなタイミングは?

浄化槽では汚泥やスカムの蓄積を一年を目安に設定し、この期間を超えると汚泥が外部に流出するリスクが増加するため清掃が必要です。

最近の合併処理浄化槽はコンパクトに設計されているため、使用状況に応じては一年未満で槽が汚泥で満たされることがあります。

環境保護のためにも汚れの状態を定期的に確認し、清掃頻度を適宜調整することが重要。

汚れの量に合わせて清掃回数を増やそう!

清掃作業には「バキュームカー(衛生車)」が使用されますが、この作業は単純そうに見えて、実際には専門知識や技術が必要です。

ホースを突っ込むだけで吸引できるんでしょ?簡単そうだね。

下記の動画では浄化槽清掃の様子をご覧いただけます。

バキュームカーの操作は国家資格がなくても可能ですが、「浄化槽清掃技術者」という国家資格があることからもわかるように、浄化槽の清掃には専門的な知識と技術が求められます。

経験が浅い人と熟練の技術者とでは、清掃の品質に大きな違いが生じます。

信頼できる浄化槽管理業者の選び方

良い会社の特徴

- 即時対応:お客様の問い合わせや要望に迅速に対応し、信頼と満足度を向上させます。

- 丁寧なサービス:スタッフは礼儀正しく、細やかな対応でお客様との信頼関係を築きます。

- 安定した人材育成:定着率の高さでサービスの品質を保ち、組織の成長をサポートします。

多数の浄化槽管理会社があり料金設定もさまざま。安価な会社が一見魅力的に見えるものの、必ずしも最良の選択とは限りません。

料金が低いとスタッフの対応速度が遅れたり、接客態度が劣ることがあります。適切な運営がされていない証拠であり、サービス品質の低下につながる可能性があります。

また、従業員の入れ替わりが激しい会社は避けるべき。従業員の定着率が高いことは会社の品質が良く、お客様に安心感を提供する重要な指標となります。

信頼できる業者と契約しましょう。浄化槽は大切な資産です。

浄化槽維持管理費用の相場

浄化槽の清掃費用は地域や浄化槽の容量によって変わります。

一般的に5人槽の清掃費用は約20,000円前後が目安ですが、業者や地域によって費用には違いがあるため清掃を依頼する前に費用の確認をしましょう。

私の家は3人家族なのになんで7人槽なんだろう?

5人槽の浄化槽の保守点検と清掃の料金を年間で考えると、約4万円が必要です。365日で割ると一日あたり約109円が汚水処理費用になります。

加えて、法定検査の料金やブロワーの電気代などの追加経費も考慮しましょう。

浄化槽や下水道の排水処理にかかる費用は避けられない経費です。

ブロワーとは?微生物の生命維持装置

- 酸素を微生物へ供給

- 微生物の活動を促進するために空気を供給

- 故障すると、ニオイの原因になる

- 故障が起きると、水質の悪化が懸念される

- 返送管と移送管への空気供給

汚水処理は有機物を微生物が分解します。分解過程で微生物は増殖、肥大化し、汚泥は比重が重いため槽の底へと沈むようになっています。

沈んだ汚泥は「汚泥返送管」を通じて最初の槽へ返送され、汚泥が外部に漏れ出るのを防いでいます。

微生物は大きく分けて酸素を必要とする「好気性微生物」と、酸素を必要としない「嫌気性微生物」の二種類に分類されます。

好気性微生物は酸素を必要とするため、酸素を供給する重要な役割を担うのが「ブロワー」です。

ブロワーが故障して酸素供給が停止すると好気性微生物は生存できなくなり、浄化処理ができなくなります。水質の悪化や不快なニオイの発生に直結します。

ブロワーが停止すると散気管や吹き出し口に汚れが詰まり、空気が正常に供給されなくなります。

詳細は以下の動画で説明しています。

嫌気性微生物は、浄化槽の第一槽と第二槽で有機物を分解し、「二酸化炭素やメタンなどのガスを生成」します。

対して、好気性微生物は有機物を「二酸化炭素、水、窒素などに分解」し、浄化過程の最終段階で活動します。

嫌気性と好気性微生物はそれぞれ異なる条件下で有機物の分解を行い、浄化槽内で重要な役割を担っています。

維持管理を支える法定検査の役割

お客様から多い質問の一つは、「7条検査」と「11条検査」とは何ですか?というもの。

7条検査

7条検査は、浄化槽を設置してから使用を開始し、その後「3ヶ月を経過した日から始まり、5ヶ月間以内」に一度だけ検査を実施するもの。

この検査では浄化槽が適切に設置されているか、水の流れが正常であるかなどを確認します。

11条検査

これは「年1回必ず実施する検査」です。

検査では浄化槽が適正に機能しているか、管理業者が点検や清掃を適切に行っているかなどを確認します。

以下の3つを覚えていてください。

快適な環境を守るための共同生活のルール

「保守点検」、「浄化槽清掃」、「法定検査」3つが組み合わさることで、「浄化槽維持管理」が成り立ちます。

点検や検査がなぜ何回もあるの?

皆さんの気持ちは私にも十分理解できます。

私自身、自宅の浄化槽については定期的な点検や清掃は自分で行いますが、法定検査については専門家に委託しています。

例えば、車のメンテナンスを自分で行える方でも、車検はプロの検査機関に依頼するのと同様、浄化槽の維持管理においても法定検査は必要不可欠です。

「法定検査を受けない」ということは、環境保全に対する責任を放棄することにつながります。

「法定検査は不要」と主張する方は、浄化槽の維持管理についての理解が不足しています。浄化槽の管理者として、一人ひとりが適切な管理を心掛け環境保全に努めましょう。

法定検査は2重取りだ!受ける意味あるの?

お客様から頻繁に寄せられる疑問に、「二重取りになっていないか?」、「法定検査を受ける意味は何なのか?」といったものがあります。

法定検査とは、「第三者の視点から浄化槽が適切に機能・管理されているか、水質基準を満たしているか、定期的な清掃や保守点検が行われているかを確認する」ことを目的とした検査です。

保守点検や清掃とは異なる役割を果たし重要な意義を持っています。

浄化槽の適切な維持管理には、「保守点検、清掃、法定検査が不可欠」です。

法定検査で適正という評価を受けることは非常に重要なことといえます。

まとめ

浄化槽管理士や浄化槽清掃員、法定検査員などの専門家による啓蒙活動は、環境に対する一般の方々の意識を変える重要な役社会的意義を果たしています。

水の浄化と環境保護の重要性を理解し、積極的に関わる人が増えることで、地球上の生活の質が向上します。

定期的な保守点検や清掃、法定検査を行うことで、浄化槽の機能を最適化し汚水の効果的な浄化を実現できます。

維持管理は快適な生活と水環境の保全に貢献します。浄化槽に関する基本的な知識は、多くの人に理解してもらいたい重要な内容です。

おわりに

「日本最大の浄化槽コミュニティ浄化槽研究所」LINEオープンチャットでは、浄化槽関連の専門家や関心を持つ方々が集まる交流の場を提供。

浄化槽管理士の資格を目指している方、資格取得を検討している方は、チャットルームへの参加をおすすめします。

現在、100名を超える経験豊富な管理士、清掃や修理を行うプロフェッショナル、検査員が在籍しており、有益な情報の交換が活発に行っています。